近赤外光イメージング装置(光トポグラフィー検査対応)

用語編

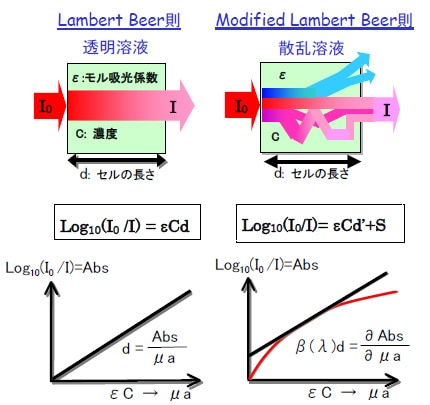

Modified Lambert Beer則(変形ランバート・ベール)

近赤外線が生体の影響により散乱するのを通常のLambert Beer則に加味したのがModified Lambert Beer則です。透明溶液に入射した光が長さdを経て出力されたとき、その比の対数はdや吸光度に比例するが、溶液に散乱体が混じっていると、そのような簡単な式ではなくなり、Modified Lambert Beer則となります。

散乱のある媒体中ですと、実際に光の通ってきた距離はdよりも長くな るため、d’で表しています。このd’の値は分かりませんので、Modified Lambert Beer則で計算できるのは「初期値からの濃度変化×光の通ってきた距離(d’)」となります。

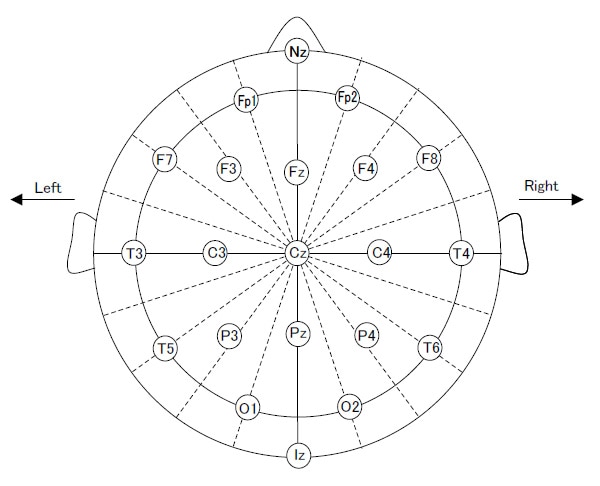

国際式10-20(テントゥエンティ)法

脳波計測のときに、センサーを頭部に配置する場所を決める国際標準の方法です。まず、頭部の中心を決めます。これは、鼻根(ナジオン)と、後頭部の骨の出っ張り(イニオン)を結ぶ線の二等分点と、左と右の耳介前点を結ぶ線の二等分点の重なる点で、Czと呼びます。これが頭部の中心となり、脳表では中心回と大脳縦裂の交点付近です。次に、Czとナジオンを結ぶ線およびCzとイニオンを結ぶ線を5等分します。また、左右耳介前面点とCzを結ぶ線を5等分します。同じ等分点を結べば、等高線ができます。その交点近傍に名称がついています。

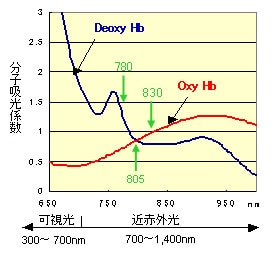

2波長方式

酸素化ヘモグロビン(Oxy-Hb)と脱酸素化ヘモグロビン(deoxy-Hb)の量は、二つの異なる波長を用いて測定し、 酸素化ヘモグロビン(Oxy-Hb)と脱酸素化ヘモグロビン(deoxy-Hb)それぞれのスペクトルグラフにより連立方程式 をたてることで求められます。これが2波長方式です。

ヘモグロビンの吸収スペクトル

マルチチャンネル

NIRSの生体への応用が開始された当初は、シングルチャンネルにて筋肉の酸素化ヘモグロビンの測定が行われていました。近年では多点を測定するマルチチャンネルを採用することで2次元のデータ表示が行われるようになり、脳機能をマッピング表示することができるようになりました。

光電子増倍管

微弱な近赤外光を使用する近赤外光イメージング装置では、受けた光を信号として出力するために、電気信号に増幅・変換させる必要があります。このため、近赤外光イメージング装置では、受光部からの光を増幅・変換するための検出器として、光電子増倍管やアバランシェフォトダイオードなどが搭載されています。

フラッシュ型ファイバホルダ

フラッシュ型ファイバホルダ(Flash:Flexible Adjustable Surface Holder)は、送光、受光ファイバの距離を変えずに、子供から大人までいろいろな大きさの頭にフィットさせることができるファイバホルダです。頭部へ密着しやすくなり検査精度が高まります。